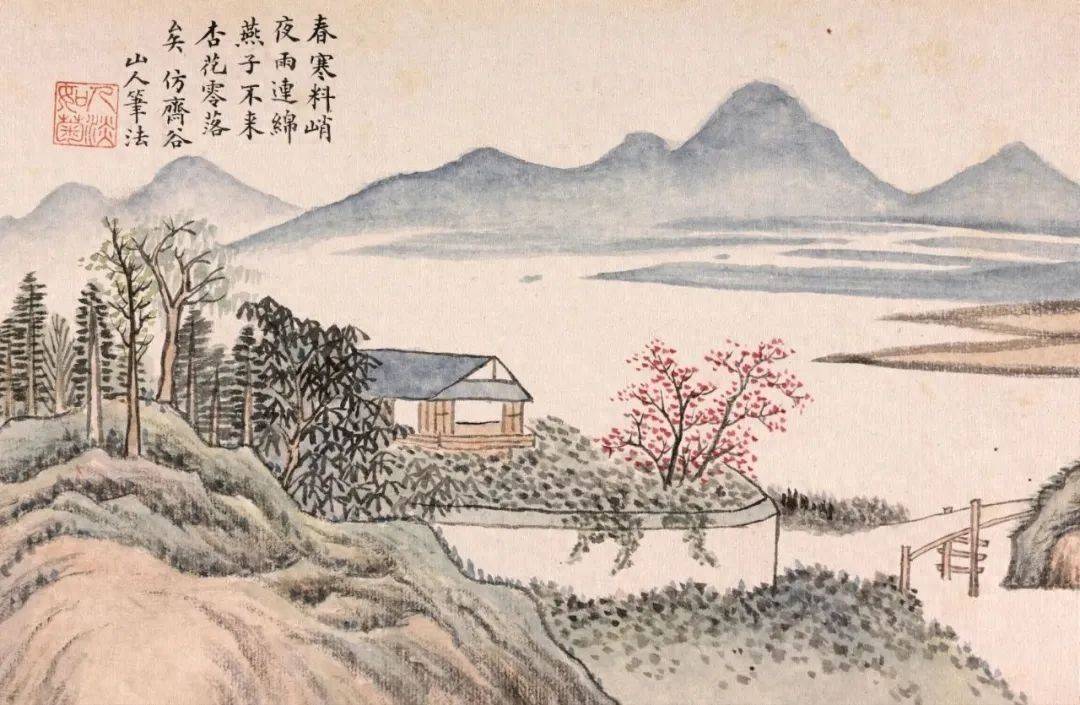

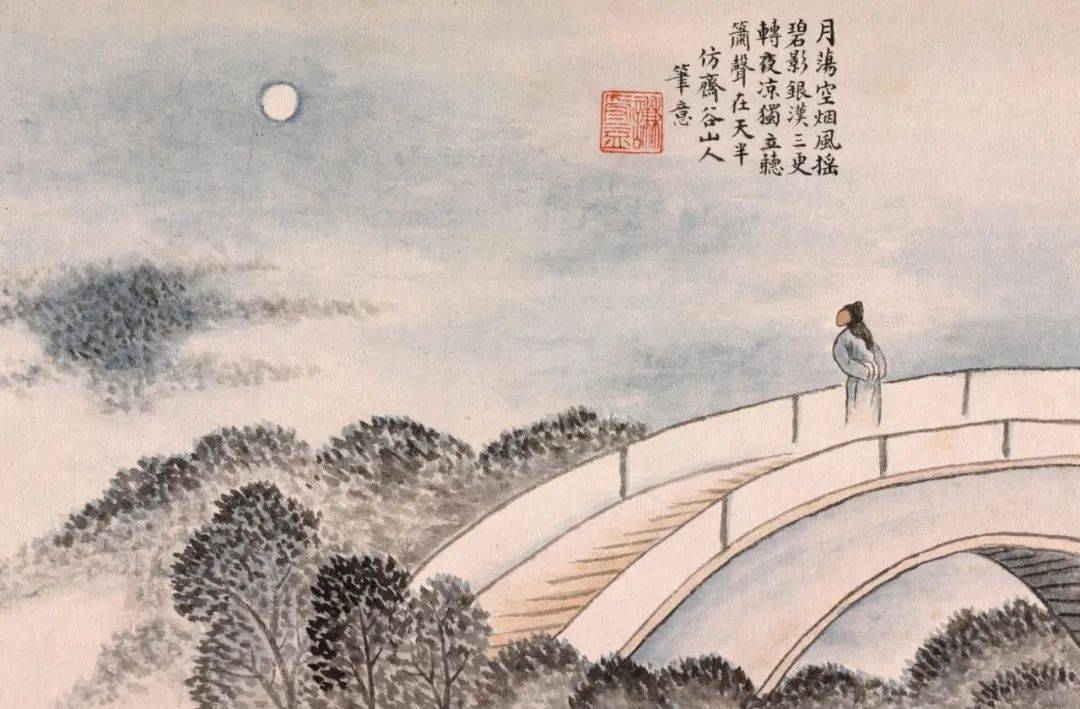

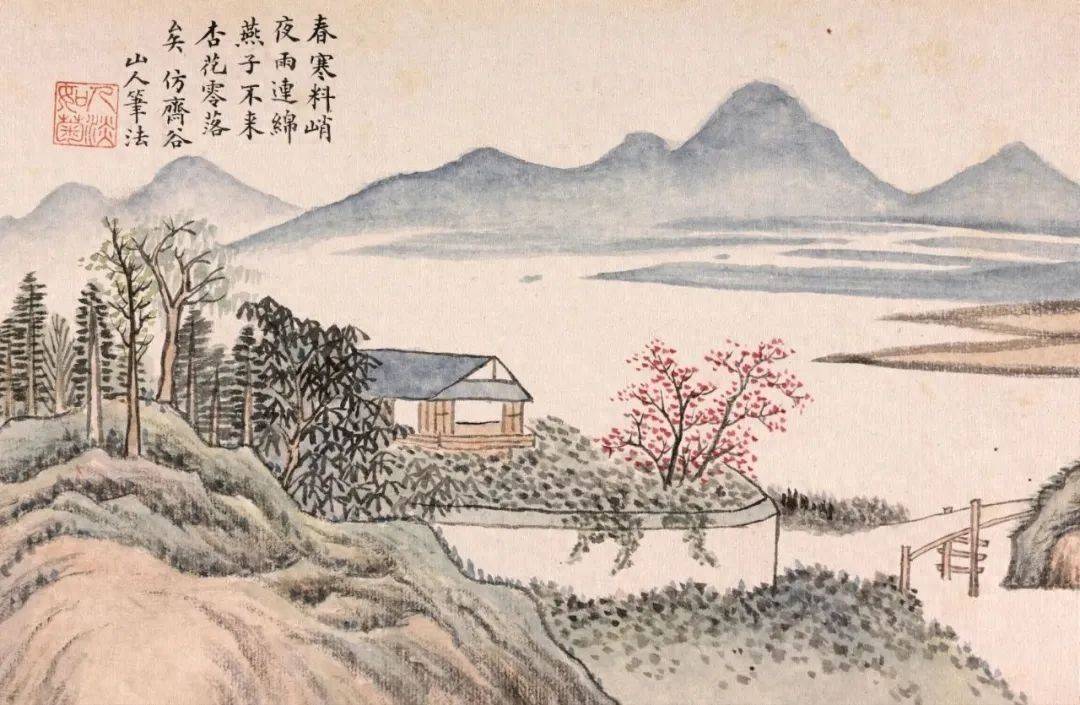

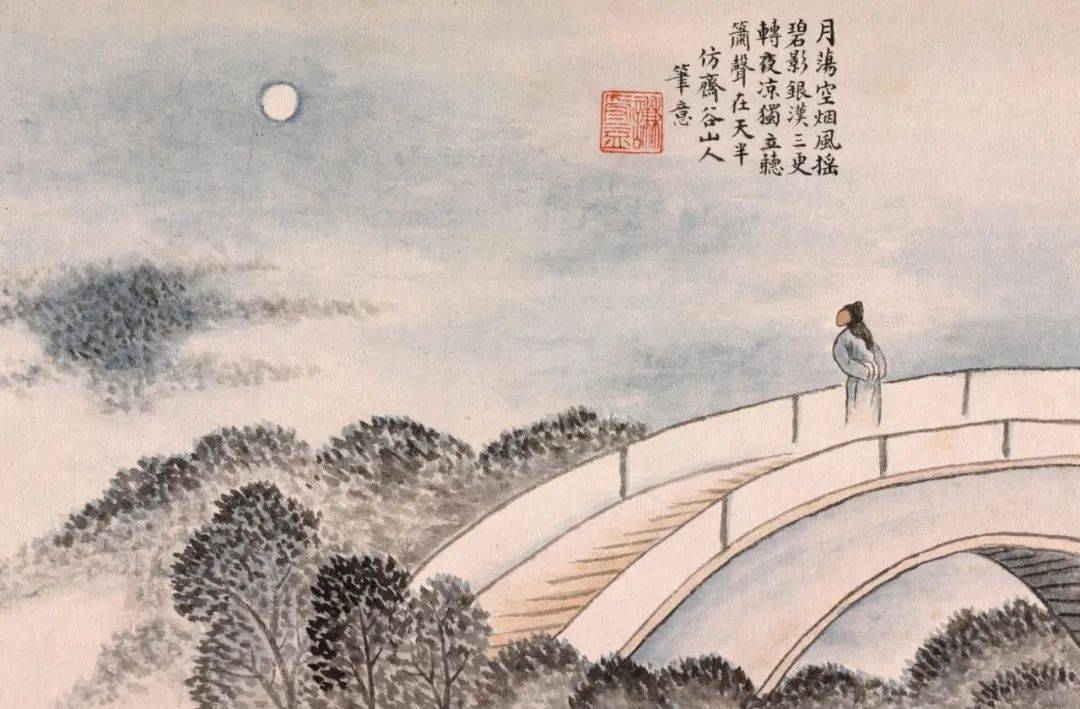

清代画家陶然的《澄怀卧游图册》以二十帧绢素山水,构筑起文人精神的乌托邦。这位咸丰年间褪去绯袍的翰林,以“岂孙”为号隐于紫阳书院,将宦海沉浮化作笔底烟云,在残荷听雨的西湖秋意、雾锁青山的武夷幽径、雪压苍松的雁荡奇观中,践行着南朝宗炳“澄怀观道,卧以游之”的哲学。

陶然的笔墨语言独树一帜。他创造性地将米芾云山墨戏的朦胧感与文徵明细笔山水的工致感熔铸一炉,发明“雨淋墙头皴”——焦墨枯笔扫出山岩肌理,淡赭石如铁锈般洇染,使千年岩层间的风声呼吸跃然纸上。这种技法既保留了米家山水的氤氲气韵,又通过细密苔点构建出工笔的秩序感,恰似董其昌“丘壑内营”理论的视觉转译。画中12帧作品虽尺幅不大,却以烟岚变幻的峰峦、潺潺流淌的溪流、错落有致的树木,构建出“山人爱山花,自谓山中乐”的意境,让观者仿佛置身武夷九曲溪畔,听见松涛与泉鸣的和鸣。

![]()

![]()

作为文人画的典范,该册页超越了山水形似的追求。陶然仿齐谷山人笔法,将自然山水的形态与文人的审美情趣完美融合:西湖残荷以枯笔勾勒,却用淡墨晕染出“留得枯荷听雨声”的诗意;雁荡松雪以白粉点染,却通过枝干倾斜的动态传递出“大雪压青松”的坚韧。这种“不似之似”的造型观,暗合道家“大象无形”的哲学,使画中山水成为文人心性的镜像投射。

在数字化浪潮席卷的今天,《澄怀卧游图册》依然焕发着生命力。当现代人困于信息茧房时,陶然的山水画恰似一剂对抗焦虑的精神解药——它提醒我们,真正的精神故乡不在云端,而在每个观者澄澈的内心。这种“天人合一”的哲学,映照出当代人回归本真、寻求心灵安顿的深层渴望,让这幅创作于19世纪的山水册页,成为穿越时空的精神对话。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

景盛配资,开户配资,汇融优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。